Ԕ��(x��)

�d¡��ʷԒ��

�����d¡������������ԭ���ݸ����x���d¡�����Ͻǵ���Ժ��(n��i)����(d��ng)�������d¡�½�����ݻֺ꣬��ˇ�ɊZ�칤�������҇��ڄ������ǻ۵ĽY(ji��)�������҇�����ʷ��Ҳ�Ǫ�����ɫ����һǧ�����ԁ������Q��“����֮�������T֮��”���d¡����������ԓ����Ҫ�ĽM�ɲ��������ǹų������^�r�ĵؘ�(bi��o)�ͽ�����ʷ־�зQԓ����“��������” �����Ղ���Q�d¡��“�o(h��)����”��

�����d¡����ʼ���Ěvʷ�����ݵ�һǧ�İٶ�����ǰ����������m(x��)��ɮ����ӛ�d��“ጷ�����������������(x��)ɮ�W(xu��)���������������ʉ�Ԫ��(601)����������ڱ���������”(ע��1)�˂�ӛ���f���������ʉ۶���(602)�����ĵ��C�l(f��)“������������t”����������ȫ���ڶ�����ʮһ���ݣ�������������֮ǰ�^һ�������ݼ���ɮ�������ͷ�ּ����������ķ����������������������o(h��)�͵���������������֪ԓ�½��ں�����������f���½������ʉ۶������`�����¹��������������ʼ�������ʉ۶���o�ɡ�

�������³�������������������Ԫ��(705)���¸������d�£���������(707)�������d������̫ƽ�d������(982)�����d¡������������������

�������f�vԪ��(1573)�桶���ݸ�־��ӛ: “�d¡�����ڸ���|���������_���g(581-600)������ʮ��������̓���ɵ�픎p����ξ�ι���������”(ע2)����������g���e�����F�h֪�h�ٺ���x����ꖰ˾�·�d¡��Ӱ��Ԋ�ƣ�“��̦�u�g�_�������S������W(xu��)ʿ�}”��Ԋ��ӛ���������_�ʱ�ӛ��

���������f�v��ʮ����(1596)�桶���ݸ�־��ӛ��“�d¡���ڱ��T��(n��i)��֖|���f���������ĵ��ʉ۶��꽨��̫ƽ�d������Ğ��d¡�����킠��ӛ����Ҋ���d�����Tӛ������T�T�A��Ҏ(gu��)�ƻֺ�������ʮ��������r��Ҳ���h���R�����Y������ɮ�V��������”(ע3)��ӛ�d�ڡ��m(x��)��ɮ�������Ǻϡ����_�����g�c�ʉ����g�����s��ʮ�����������ԷQ�������������ʼ���o�����Ń��ݳ�Ҳ�����д�“����”��ȫ������

����ʢ�ƕr�ڣ�Ҳ�����d�����ʢ�ĕr�����R��͌������M(j��n)���˺��A�ľS���b�

�����_���������Ї�������һ�����f��“���ĵ��ʉ����g(601-604)���ʵ�����(j��ng)���t���ݿ����������Ҹ��l(f��)�����Ę�ʽ���Ա�y(t��ng)һҎ(gu��)���������������@ôһ��������һ�����]�б�������ԭ�����ڮ�(d��ng)�r��������ľ����”(ע5)��˼���ڡ��Ї�����ʷ��һ���У�Ҳ���c����ͬ��Փ�C���ɴ˶�Փ������ڃ���������ʼ��������������ľ���o�ɡ���������ʲôҎ(gu��)�ơ���ʽ?�����Ƿ��е،m?���Ը�ɮ��ּ�����ȡ�����������������������еķ�����������?ʷ�������ᵽ�Č�����(n��i)�����_�����g��ӛ���ƴ�ξ�t�������±�ӛ������������һǧ�����Ľ��죬�@һ������һ���������д������������������l(f��)�F(xi��n)�������Զ�Փ��

�����������g�����A�����(qi��ng)ʢ�ĕr�ڡ��δ���W(xu��)���������f��“��������֮ʢ��ǰ��Ī��”������Ҫԭ�����γ��y(t��ng)���������Ļ����ߺ͵Č��ɺͼ��ղ����������_���ԁ����ʵ۶���������������������Ȟ���ҕ�����@������Ļ��İl(f��)��������@����̎����̽�����ʥ�أ�����̽�����Ҫ�����ݽ����塢��������̺�һ��ʥ�ء����������������������d������ʼ��n�~�¡��ν�¡���g(960—962)��̫���w��ط���t��“��̩ɽ�ڃ���”�������������(1009),�������w���t�����Lʷ��“��������������՞�̩ɽԻ���������O(sh��)�W”��(ע6)��������Εr��Ҳ�ǃ��ݷ�����Ļ��Ķ�ʢ�r�ڡ�

�����d¡����������Ƕ�����ȃ�(n��i)���ϵ�—�μεv����(1063)��������̵�һ�K��ȱ�Ŀ�ʯ���Ǯ�(d��ng)���ؽ����d��������ʮһ�����Y��������ʿ���}����ʯ�@�����ؽ��������^���кܶ��}����ʯ���е�һ�K��ʯ����˼�������Ї�����ʷ�����_���������Ї�����������������(j��)�˿�ʯ����Լ������Ľ����������ඨ�d¡��������������δ����������������ɲ������ݸ�־���������Կ����oՓ�����ʼ������������߀���δ��Ľ������d����������ʮ�������������������������ľ�������������¸Ľ����δ����ƴu����

������(j��)���ӛ�d������������Ї�(y��n)��ķ��t�������������(j��ng)��Ի��“��氢�y���������ݱ����ә��һ���ı���ȡ���������ߌ�ƿ����(d��ng)�ھ�ʬ��٤�ǃ�(n��i)����������ߌ�������ʮ���ӣ�������݆”��ʮ���ӷ��������ߌ������� “�����D”�������Ӵ�����̵�“������(j��ng)”��“����݆ޒ”������������d�¹Ž���Ⱥ�����������������е����Ͻ���Ժ��(n��i)��������@������������������Ĺ��l(xi��ng)��ӡ�ȡ����շ��T������Ҏ(gu��)�����ڌ����،m�е������������������ʯ���Ĕ[��λ�ã�Ҳ��ʯ�����^�������Ϸ�����

���������d��������������֮�����念����������ʮ����(���v1668��7��25��)ҹ���l(f��)������ɽ�|��h��۰�Ǟ����ĵ��ش�(qi��ng)�ҵ�����������8.5�������Кvʷӛ�d�ԁ����҇��|���(qi��ng)�ҵ�һ�δ���𣬲�����낀�Ї������ݾ�����ֱ�����x�H��������ܞ�(z��i)�O���(y��n)���d¡�º͌��������念��ʮһ��(1672)�桶��ꖿh־��ӛ��“���ݣ������ЋD�������d¡������”���念����ʮ����(1719)�桶���ݸ�־�����d��һ�P�������d¡��������������ӛ��“�d¡����……�߶�ʮ������������ξ�ξ������������ڼεv�g�ٴ��������������������������ʶ�ʮ�������A���o�z��”���Ĵ˱��п�֪���d¡�����������@�Ώ�(qi��ng)������ȫ����������(qi��ng)������ُU���d��������Ҫһ�Γ��U�Ȟ�(z��i)�����B(y��ng)��Ϣ���^�������ܻI�������������½�����

�����F(xi��n)�d¡����(n��i)��������ʮһ�K�ؽ��������}����ʯ��ӛ�d�ˏĿ�����ʮһ��ӹ��ؽ�����������ʮ���꿢�����^�����L�_(d��)��ʮ������ؽ��������f�������g�Ǖr���rͣ�ģ��������ԭ����ȱ�ٽ�����(j��ng)�M������(j��)����(n��i)������������K�念����ʮһ��(1692)���ӹ��ؽ����}����ʯӛ�d��“�Б�����ݸ�֪������һ�����ʈD���Ⱦ��Y�����ӆT�����ݶ�ʮ���h�ĸ������T�نT����܊�v����ꠌ��I(l��ng)�����������T����̖�Լ����Ղ����Y���@��(d��ng)��߀���d¡���Լ����ݸ�ݠ��(n��i)������Ժɮ�����D��־õػ����Á����ƿ���d¡������24���Ŀ�����ʮһ����¶�ʮ�����ؽ��d¡�����Ĺ����_��”��(ע��7)

�������ʈD֪��ؓ(f��)؟(z��)�I(l��ng)��(d��o)�@�κƴ���ؽ������������˰��űO(ji��n)�����O(ji��n)������ˮ��ľ����ʯ������߀ƸՈ����λ��������“��”���@���ؽ�����ԭ���zַ������(y��n)�����δ��������������½��������c�Ǽӌ������������ĵػ��������w�����O(sh��)Ӌ�ɣ����L48.8�İ˽��Π����������Ĵu�w��(n��i)��ľ��������ľ���ȫ����������lj��u���Լӏ�(qi��ng)�����ܡ�������uľ��ϽY(ji��)��(g��u)���˽ǘ��wʽ�����������δ����Ʒ�����

���������L�Ķ�ʮ�����ؽ��d¡�����^���У��Ⱥ���������֪������܊�����T�نT�����c���Y����������(n��i)��������ӣ����������ĉK���ؽ��d¡�����}������ʯ��ӛ�d�˿�����ʮ����(1696)���n�M(j��n)ʿ�������Б������֪���ݸ������ԥ;������ʮ����(1700)�Б����֪���ݸ�������������������܊���نT�Ͱ��Փp���ؽ������Ěvʷ����ֵ�ô�����ؕ��Į�(d��ng)���念����ʮ����(1713)���탼��֪���Ľ�һ�P���ڿ�����ʮ��������ʮ����ǰ��ʮ�����������ݵ^(q��)�B�m(x��)�l(f��)����ˮ��(z��i)�ʹ����������(z��i)֮������������������d¡���Ĺ���ͣ��ʮ���ꡣ����(n��i)��������ߌӸ���һ�K�����念����ʮ����q���������ļ������ݸ����ý���Ϡ��Mһ�P���D���ޡ��͡����念����ʮ����֪ɽ�|���ݸ���ɽꎽ�һ�P���D���ޡ��ɉK�}����ʯ����ʯ�н�һ�P��������λ�نT�ζ������������������O(ji��n)�ޡ����kļ����ʯ���⣬߀�ص�Ո�˶�λ��������“�Ƴ�����”ؓ(f��)؟(z��)�������O(sh��)Ӌ������

������(j��)�念����ʮ����(1720)���������d¡����������ӛ��“��֮�d¡�£���֮����Ҳ����֮�и��D���ӡ�……��������ʼ����……(ɽ)ꎽ���Ɲ�������o���d���U�o���e��������֮……(��)ˮ��һ��δ��֮���Ϙ�һ�����֮�d¡����һ……�����F���Ӳ����d����ʮ���괺����������ʮ���괺……�ϘǶ����d�����μ�����”�����˱��ϰ벿��(y��ng)���x�飺������ʮһ�������ӱ��l(f��)��ˮ���_����ˮ���������_���lj����T�ǣ����B�����(z��i)���ؽ����d¡��������һ�룬��ͣ����20�����㽭ɽ��˽�һ�P���念����ʮ����(1713)����֪����������ʼ���挦���(z��i)��“������֮”������“�F���Ӳ�”���I���Y�𡢹�������(zh��n)�������“�d����ʮ���괺”�����˱���ˮ�_������ˮ�������ϱ���ͨ��������ʮ�����Tһ����(zh��n)ˮ�����ژ����������˱�ˮ��(z��i)���ĵij����T���������Ƿ���һ���“��������ʮ���괺……���˼�����”����������ϼ���Ĺ��̺�����һ�P�o�������_ʼ�ӆT�����h�ɼ��نT���d¡��ɮ���Ͱ��գ�������“���֮�d¡����”,�����Y����ļ��������(zh��n)����ϵĹ����������������ʮ�������죬��ǰ����֪���ؽ���26����°벿���ߌ����w֮���������d¡���ϰ벿�Ĺ����_����

�����������d¡�����������°벿��ӛ��“(��)�ǣ��Ա�{����ʯ��֮��(n��i)�������������ԉ��^հ��……�f��(y��n)����ò���e���f�^����������֮���\�C……���ҹ�֮�n……Ҳ;�vĿ�Ϙǣ������c֮���h(yu��n);�bհ��ˮ������O……���w”��(ע��8)

�����P�߽��x�@�Κ�ȱ�ı��Ğ飺���м���“��������”���䚈ȱ����Ҳ��(y��ng)��“ĸ���ߌ�”���Դ˶�Փ��ʷ�������P(gu��n)�d¡������“��ĸ��”�����^��Փ�������Խ�֪�������I(l��ng)��(d��o)�µ��ܹ��ɽ�֮�����ǽ�һ�P��(chu��ng)����d¡����“��ĸ��”��“������”�@һ�Ї���������ʷ�ϵ����^��Ψһ�����������Ծ����˚��������ģ�վ�ڌ����ߌ�ƽ�_��“ʯ��֮��(n��i)”��“�ԉ��^հ”��“��������֮���\�C”��“�vĿ�Ϙ�”�c“�bհ��ˮ”����Ψȱ“����”���@�϶����DZ��Ě�ȱ����������֮������һ�P���ތ������̿������Ŀ�����ʮһ���_ʼ�ؽ���������ʮ���꿢������˺ƴ�Ĺ���ǰ��v�r��ʮ����֮����

������������ތ��������ǽ�֪���郼���˷e���츣����һ�ش����£��ڃ���ʷ����ӛ�d�������T�����e���������������ܰ��Ղ��м��۴���������ʮ����(1719)��������һ�P����ּ�M(j��n)�����ܵ������ʵ���Ҋ����(d��ng)��Ϊ���ͬ������һ�P���������ݸ�־�����������ġ������d¡���������������d��������(ע9)

������(j��)�����ڛ]�l(f��)�F(xi��n)�������d¡����������֮ǰ�����P(gu��n)�W(xu��)�ߌ����������ش�����(z��i)������Ɍ��d¡���ܞ�(z��i)�̶�ȱ���˽����J(r��n)��ֻ��“�����ϰ벿��”�����`��1936����˼�ɷ�D�������y�L�d¡���r��������Փ����“ɽ�|��ꖿh�d¡���������H�����ء���ƽ��˽�������ʮ������ȫ�������o٘������ӵ����������ܶ����������������f�p�����������ӄt�EȻ�s�p��������һС������δ�������ߣ��w�������ߌӽ����M�������ʌ������ӿsС�e?��֮����������μεv����”��(ע��10)�����f�����罨���M���㣬�������f�p����������ԓ�������_(d��)��ʮ�����������ǬF(xi��n)�ڵ���ʮ��������(d��ng)��탼�����߀�����ČW(xu��)������ɞ齨���W(xu��)�Ą��ؘE�������d¡���ߌ�ƽ�_�Ϟ鎟ĸ�ĵĹ�����(Ҋ��1�D)�d�롶�ֻ��������

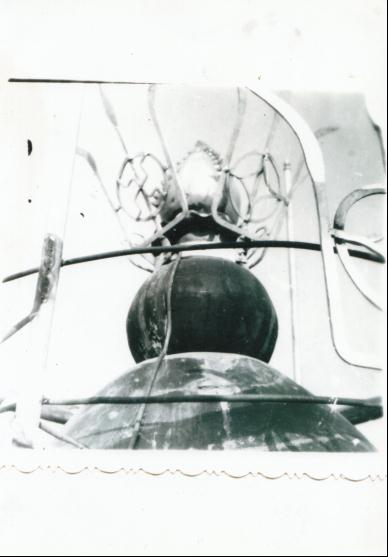

��������(j��)����ʷ�Ͽ�֪ʼ�����������������һǧ�İٶ����ԁ�����(j��ng)�v���Ĵθ��������ʼ�����δ��Ľ�������ؽ��͚v�����Ěvʷ���d¡������ʮ��������������ƽ��ʰ˽�������һ���˽ǘ��wʽ��������ÿ���@�����(n��i)�շ֣�����˽��F�w�dz���(w��n)�����������ɲ������ּ�(x��)���������ߌӸ�40�ף��ۜ��T��;�����Ӹ�14���EȻ�sС��ͦ���ᭇ��ֱ���ƶ����γ�“������”��“��ĸ��”�����^��ÿ��?x��n)|���������������涼��ˮĥ��u���p�Ĺ����T���Ӟ��p����������Ӟ���ܣ��Ԟ�Ǵu�B�����ܵĴu���������һ�������p�ܶ���֮�g�����T֮�Ͻ���һ���Ƴ��еĴu���������(n��i)��������|�Ϻ����ϽǸ���һ�A�X��ʯ����һ���з�������������ÿ�Ӷ��з�����ԭ��������(n��i)���~�����ľ����ʯ�����_���������Ɖġ����ڃ�(n��i)Ƕ�Кv���ؽ��������d¡�����}����ʯʮ���K��ӛ�d��һǧ����������vʷ��������������ÿ��?x��n)|�ϡ����������ϡ��|���Ă��Ƕ���ʮ����ʽ����ͬ�ķ�ľ�u��������ä�T��ä����ʮ�����u��ʮ������ʽ���Љ��������f���������A��������߅ɏ���������������ۻ������O(sh��)Ӌ���ɡ��e���������ɊZ�칤����(y��u)�����^���錚����һ��Ř���ŵĽ���ˇ�g(sh��)���^�������d¡�������v�������ۂ������ɵ�“��ĸ��”�����w�Ͼ����Ĵu������c����

�����M(j��n)�����T��(n��i)�O(sh��)�u�ݣ����ҷ�������ʽ���ݱP�����������������O(sh��)Ȧ�λ��ȣ�������h(hu��n)�@һ�ܿɑ{�����T��������˷�����������146��������ʽ�u�������ߌ�ƽ�_�����ߌ����T��ƽ�_��ԭ���T��ľ�T���F(xi��n)�H��ʯ�T�����D(zhu��n)�ȡ��ˌ����Ϟ����ӿ���ʽ�u����ԭ��ľ���ݿ�ֱ����픡��������ī�Gɫ�������Է�ɏ�~�����ɰ˽��ĉK�M�ɣ����g���S�����������J���L(f��ng)����?q��)��x�����@�ˌ������ă����u��ƽ�_�ϣ�߅���о����`֥��ƿʽʯ�ڗU�����ˑ{���h(yu��n)�����ųǾ�ɫ�O����^���|�������������h(yu��n)��������ɵ��ϵ��S�����ߣ�����W�W;�������ɽ����Ҋɽ����ɰحh(hu��n)�@����̫Ԫ�^���ǘǡ����f��ÿ��(d��ng)���������Õr��������̫���������������Ӱ��ӳ����ɽ���ǘ���������ɳ�������“�d¡��Ӱ”������ꖰ˾�֮һ������ԭ��һ�Ǯ�(d��ng)��՚���������Ҋ�ȸߣ�����ԭ������߅�����l(xi��ng)�����Ͱ��IJݷ�����Ұ��

����һǧ�����������ī���ǽj(lu��)�[���^�ص�����������Ŷ���ѹ���������(n��i)��ǰԭ�в���ʯ����睿���힓P������Ԋ�~���x�������ڷ��쮔(d��ng)�����x�����d¡����ԊԻ��

����“��V���R�������Vֱ���졣

�����ʮ�����Q�E�ǧ����

��������ǰ�������ğ���ҹȻ��

�����ҁ��ǽ^����e�����Ɵ���”(ע��11)

�������������g���F�h֪�h�ٺ��ԁ����ꖰ˾�֮�d¡��Ӱ��Ի��“���V���c�����R”��Ӱ���`��ŵ����

������ɫ�����ˮ�����L(f��ng)�b��(y��ng)᷷�����

������̦�u�g�_�������S���q��W(xu��)ʿ�}��

���������ǻ����������{���e��(sh��)ĺ�f����”(ע��12)

�����@Щ��(y��u)����Ԋƪ��������Ȼ�����b�������˃����@���Ļ����ǚvʷ�ϵ���^��

����1917���������F·ͨ܇��������܇��Ψһ���eĿ�����ĸ����������d¡�������ԓ������“�����F·��һ��”֮�f��

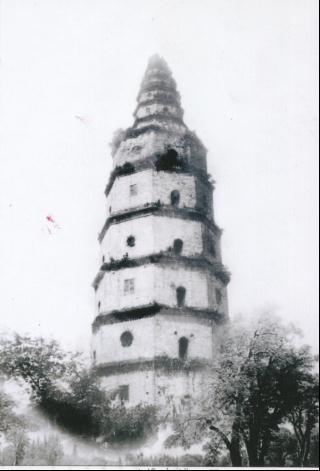

����1935�ꃼ����С�[����ʥ�E��(d��o)��䛡������d¡�����Y�ϼ���Ƭ�d����������������˽�B������(Ҋ��3�D)

�������ݮ�(d��ng)?sh��)��L(f��ng)�ף�ÿ������ʮ���������¶��������¾��ն��ǵ��������˂����ȿֺ�����[�٣���(j��)�f��“����ٲ�”��ÿ��(d��ng)?sh��)��������d¡��(n��i)��������֮����ɽ�˺������N���g�ʘ���ӌӳ����F;������ԡ�С�ԑ�(y��ng)�бM�����ڃ����@�ӵ�ƽ�����(zh��n)����Ұƽԭ���oɽ�ɵǵĵط���ÿ��(d��ng)�L(f��ng)����������ߚ�ˬ�������ܵ����[�٣������_��ؑ������M(j��n)���Ľ�����������

����ǧ����탼���ˑ�����������η�͟�۵��������������S�����õĂ��f���f��������Ђ��L(f��ng)ĥ�~�Č����J������վ�������u�����L(f��ng)һ�Ό����J������푡��f�~���J�ͽ��u�����U�ӱI�ߓQ�˂���������߀�f��������һ�۵ؾ���������һ���~�����~һ��������Ҫ�е��������Ղ��������r(n��ng)����������ь�������“�����”������?x��)r��Ӱ���������?x��)r��Ӱ���L��

����1948��7������Ń��ݑ�(zh��n)�����������h��܊ؓ(f��)���B�������d¡���ߌ�ƽ�_�ϣ���ϯ���O(sh��)��������ָ�]���ڱ����ڣ����{��܊ǰ��ꇵ�����܊��ɽ�ڌ����������������ʹ�ڰ����Ō����Ͻ������Ɠp

����1977����ɽ�|ʡ����ί�T�������d¡���О�ȫʡ���c���ﱣ�o(h��)��λ��

����1981��3�¡��Ї������~�䡷���d¡���Y���d�������

����1985��6�£��_���������Ї������������Ќ������d¡����Ƭ�����������ӛ“�����������������c�Ǵ���֮���دBһ��С���������ߌ������։ѴT������(n��i)��Ҳ���ݼ��P���������ߌ�������������ֽ�����С�����w�μ�����С����ͬ���xһ�����@��ԭ������r�������߀�Ǻ�����ޕr��׃���д��M(j��n)һ���о���”(ע��13)

�����d¡�������ؽ���Ķ�����ʮ�����Л]���M(j��n)���^�S������(j��ng)�v�o��(sh��)�đ�(zh��n)�y�����(z��i)���ܱ�����������һ�����E�����w�Ϗ��۰��g�����������u���������w���T���ϣ��v�M�ѿp��(y��n)����ƽ�_ʯ�ڗU�H����һ�K�������u���Ɠp��ȱʧ���������w�����G�����������M���ܡ�1984��ɽ�|ʡ�����ܿ������d¡�������f���f��ԭ�t���ޡ���������1985��1�ӹ����@���������c��ȫ�濹��ӹ��������o(h��)���_����һ���ߌ�����̎�����_���u����������Ȧ���[�������u��(n��i)���ȼӏ�(qi��ng)�����Ŀ��������ֲ�Ӱ��������^���Ï������I�������Ǵu���Q��ȱʧ���p�ĵ����u���������w��(n��i)�������u���Ɠp̫��(y��n)�أ���ԭ“�ݼ��P��”�u��������ڿ������w���g���óǴu����ϱ�����������ֱ�ϴu�ݡ���ԭ146�������u�ݸĞ�127��ֱ�ϴu�������P(gu��n)���w��(n��i)���ݸĵ��Y���������Ї�������һ�����ᵽ��“�ݼ��P��”���������ݿh����־������ӛ�d��“�ɾ�֮���һ�������”��

������ԭ���ޏ�(f��)�ߌ�ƽ�_ʯ�ڗU�������O(sh��)һ��䓹ܙڗU���_�����˰�ȫ������������J�����x����(j��ng)�����a�Ժ��b��ȥ���������˱����O(sh��)ʩ��(Ҋ��5�D)1985��12�����d¡���S���̿�����1986�괺��(ji��)�r�������_�����������ه���(n��i)���ο͵������[��(ע��14)

�����P�ߑ��������l(xi��ng)������������飬�������o(j��)��ʮ����ԁ�������ε����ѹ����������������ռ��Y���������Dz�����ӛ1965���Ǵε��������ߌ�ƽ�_��������ؿ��������R����һ��Ƭ�S��������ÿ�ε������в�ͬ�ĸ������挦���˽o�������µ��@�ۂ������������ҵ����`�����в����D����֮����

����2008��9����ɽ�|ʡ������d¡���،m����M(j��n)�Г����Կ��Űl(f��)��������������������������������F�������ڴ�֮ǰһǧ�����ԁ����v���������W(xu��)�ߌ����T�������������ڌ����،m�еķ���ʥ��һ�o��֪��ʷ־��Ҳ��δ���^ӛ�d������(j��)���،m�г����İ����������Ľ��x����̫���_������(970)���D���������H������ȡ��(j��ng)��ȡ�÷������IJ���픹������������ļ����Tʥ�������|���I(xi��n)�o̫���w��ط����ʥ˼�ú�ǰ�n�ϼ���̖��֮�������ȫ����ɽ����������������|����������Ļ��İl(f��)���������֮һ�ă��ݡ����Ǽ��������x���d��(n��i)��“�q��”���������δ�����Ҫ�у��ݽ����塢��������̺�һ��ʥ����������̫��“��ǰ�n��”��ʥ�����ɾͻʵ۽�ʥ�صĂ��I(y��)��������“�ٻʵ��L(f��ng)�������w��̎”��̎���f���ᗉ�~��w�����������Q��������ʥ���������ڴ������o֮�������S�����픹����������K�������d������Ժ�Ĵ���͢������“���n���~������ס�ּ��̻�ʮ�����d�쌚���������D����������������ȡ�������픹���������”���ʵۜ�(zh��n)������t“�Е��T��”�l(f��)�����(f��)�����Ľo���ݴ��������d�Ĵ˳ɞ�ʼ��n�~�����ɹٷ�����Ժ��ͬļ�����I���Y�𣬞������������ʥ������(zh��n)�����ڹ�����“���ϟo������”����“��Ժ��С������”��“��(d��ng)�´�Ժ���v��(j��ng)ɮ���Z”�ɴ�ɮ��“�������B(y��ng)”���@�����f�������������������ʥ����D����ļ���Y�������ϟo�������������d�µ�С�����㣬�Լ�֮����v��(j��ng)ɮ���Z���^�д�δ�����I(y��)��������������B(y��ng)����ʥ���@һ������I(y��)����ʮ����н��������������ͨ�^���ճ־õ����ڵ�ļ��ؔ�����K�����μεv����ʮ���������ۂ����δ����d������������ͬ�r�e�Ѓ��ݸ�ǧ��vʷ�����f��(y��n)����¡�صķ��Tʢ��——“������������픹���������”�����

�����@�nj����ߟo�еķ���ʥ����\�ؾ�����¡�صع��B(y��ng)�������֮�ֺ꣬�����ij�͢�نT���e֮������ȫ������Ո���ĸ�ɮ��ºͅ��Ӄxʽ��ɮ�ᡢ����֮����ǰ��δ�е��������f�˿վ���ͬȥ�^���@һ���T����Ҫ�đc����

�����،m�Я��صķ����������픹����������������ڽ�ƿ����ס�ʯ����ӌ��������@�Ƿ��T���������Ҏ(gu��)�������@�N�����^���ķ��Tʥ�����������ʥ��������������g����߹�ˇˮƽ������Ҳ�����C�������������픹��������������d�·������Ǯ�(d��ng)������e����������

�����҂����������ă�����������(y��ng)ԓ���x�������҂������������@���F�ķ���Ļ��z�a(ch��n)���������d¡�����،mǧ��ķ���ʥ����@�����F(xi��n)�����@�˺���(n��i)���̽���ǧ�ꌚ���ĕ����������ҕ��������A���傥���(f��)�d��ʢ���جF(xi��n)���x!

����2009������(j��ng)ɽ�|ʡ���������(zh��n)�������������ܿ��ٴΌ��d¡���M(j��n)�оS�����@�ι��̵����c�nj���픲��ּӹ̺����w�b���ʮ���ӌ�����ÿ�Ӱ˽�����̎�Ē���F�h(hu��n)�ϣ��֏�(f��)�Ғ��˰˂����~�̽��~���ÿ��(d��ng)�L(f��ng)����ȫ��108������R�Q����(sh��)��������피ӹ̺���������ؽ��r���������J�����xж�£��Q�����~�̽���J�����x���Ľ���ˇ�g(sh��)�ρ��v�����xҲ��ȫ������ˇ�g(sh��)̎����픷壬�Թ��wȫ������������(j��ng)�^�ξS�����o�������x�dz�ͻ���;��ܵ�ˇ�g(sh��)̎��������W�W�����x������Ľ�犣��֞����������ҫ�۵Ĺ��x��

����2010�꣬����������Ҏ(gu��)�����d¡�Ļ��@�������_�����O(sh��)���ڲ��õČ�����ǧ����������F(xi��n)һ������(n��i)һ���ķ���Ļ����^(q��)��

����עጣ�1�����m(x��)��ɮ��������ʮ����

����2�����f�vԪ�꡶���ݸ�־������ʮ����

����3�����f�v��ʮ���꡶���ݸ�־�����ڶ�ʮ�塣

����4���_���������Ї�������26퓡�

����5����ɽ�|ʡ־������ӛ��

����6���念����ʮһ���}����ʯ���ؽ������d¡��������

����7���念����ʮ���꡶�����d¡������������

����8���������������f����

����9�������������Ї�����ʷ��101퓡�

����10�������ݿh����־��392���

����11�����w�桶��ꖿh־����ʮ����

����12�����Ї�������226���

����13�������������d¡���ޏ�(f��)������ӛ����

������D��1��ȡ�ԡ��ֻ��������

����2�����ĩ�ڵ��d¡����Ѧ���t�ղء�

����3�����V���ṩ��

����4������i�ṩ��

����5������i�ṩ��

����6��2010��P���Ĕz��

��������37088202000082

��������37088202000082